塘下洋

撰文/黄美燕 张枫林

摄影/吴贵明 李永 金福根等

前言

义乌有首民谣:“东乡穷,敲糖换鸡毛;南乡富,养猪做豆腐;西乡苦,串棕弹棉被;北乡贫,犁耙耕田地。”每个传统村落的形成都有其特定的文化因子。

2017年起,义乌市花大精力开展对传统村落的立档调查工作,积极申报省级、国家级传统村落保护名录,并取得丰硕成果。2017年,田心、苦竹塘、同裕、黄山五村、云山等15个村落被列入浙江省首批传统村落保护名录。2019年,倍磊、寺前街、乔亭、东朱、雅治街、雅端、何店、何宅、陇头朱、红峰共10个村落被住建部公布列入第五批中国传统村落保护名录。此外,佛堂和倍磊先后被公布为中国历史文化名镇、名村,赤岸被公布为省级历史文化街区,江湾、上溪、廿三里、塘下洋、桥头、晓峰、慈溪、凰升塘被列入义乌市传统村落保护申报预备库名录。

本书笔者集多年对传统村落的调查成果,遴选28个保存较好、具有代表性的集镇和村落,从区位地理、历史沿革、规划选址、空间格局、特色建筑、人文景观、传统产业、非遗传承等多个角度做了较为全面的介绍,力求见人见物见生活。

目录

-

上编 历史文化名镇、名村、街区

佛堂/001

赤岸/002

廿三里/003

上溪/004

江湾/005

倍磊/006

田心/007

-

中编 中国传统村落

尚阳/008

朱店/009

缸窑/010

乔亭/011

东朱/012

雅治街/013

陇头朱/014

何店/015

雅端/016

寺前街/017

何宅/018

红峰/019

-

下编 其他传统村落

黄山/020

云山/021

苦竹塘/022

同裕/023

桥头/024

凰升塘/025

塘下洋/026

慈溪/027

晓峰/028

塘下洋村又名青村,始建于明洪武年间(1368—1398)。义乌元代诗人金涓为元朝江南名儒,隐居于蜀塘之畔塘边村,后其孙从塘边迁居于塘下洋,迄今700多年。

明清时属双林乡廿五都。清咸丰十一年(1861)并8乡为4乡,塘下洋村属南乡。1946年属第二指导区环溪乡。中华人民共和国成立后,1956年属赤磊区田心乡。1985年后属佛堂镇田心乡,1992年后属佛堂镇管辖至今。

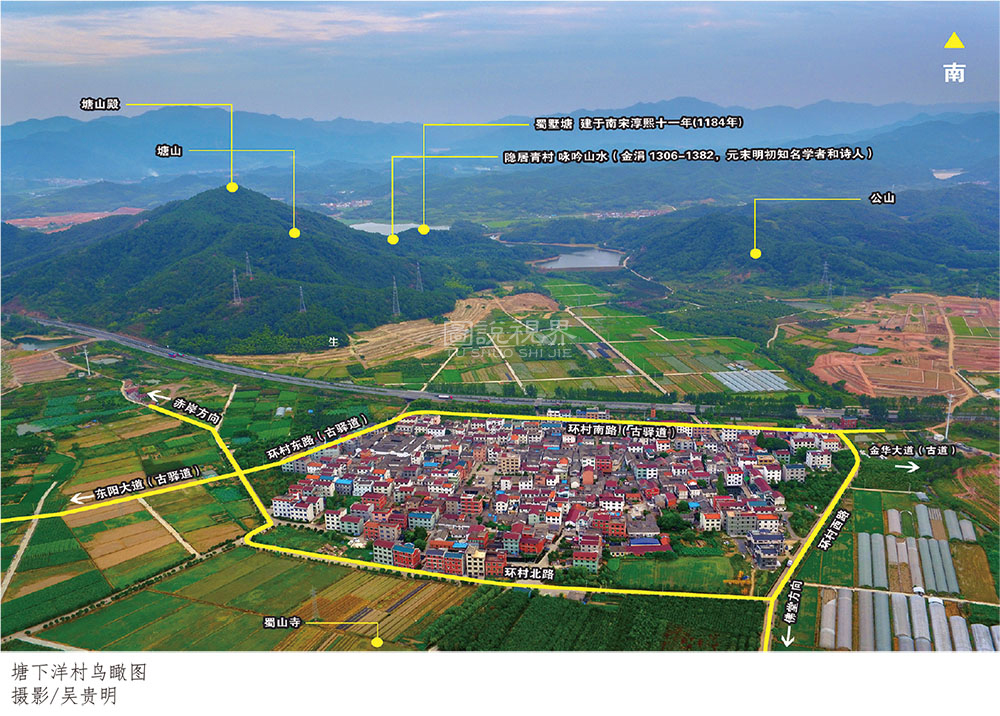

规划选址

塘下洋村选址于青山绿水之间,南面有蜀山(也称飞来山),蜀墅塘两侧,公山和塘山双峰对峙。塘下洋择蜀墅塘北面的平阳落基,有良田沃野,千顷平畴。古代有东阳、义乌至金华府城的古驿道穿过,蜀墅塘千年水利工程使得塘下洋村物阜民丰。村庄以酿酒业著闻,是一个因蜀塘而兴村、因古驿道而兴商贸、因商贸而设街路的传统村落。

蜀墅塘为古代重要的水利工程,南宋淳熙十三年(1186)由王槐(1099—1196)倡建,康侯帮助设计,分上塘、下塘,集雨面积达到24.6平方千米。蜀墅塘以蜀山作为天然屏障,靠山筑坝;塘堤中段的底部建有人工放水用的硎井;塘坝东西两侧的护堤建有渠道,可以调节库容和泄洪;下游的灌溉分水系统分为三枧九圳,各枧都设堰建坝,开渠引水。蜀墅塘大坝设计结构精妙,主堤选址与蜀山呈37度角,以缓解流水对大坝的冲击。村北为千顷良田,地势平坦开阔。

水系

塘下洋位于蜀墅塘大坝下的第一个村庄,得蜀墅塘千年灌溉之利。从蜀墅塘下塘流出的环溪分别从村东、西两面流入村内。从环溪引分水圳入村,从家家户户的门前屋后流过,注入村内的十多口池塘,其中主街两侧有新屋塘和东塘,为村民提供了充足的生活用水。环溪源自八宝山,流经廿八都的上陈、雅端、神坛村,从塘边村附近注入蜀墅塘。又经塘下洋、田心、毛陈流入义乌江。村内有一口明代古井,是村民的主要饮用水源,村西环溪上建蜀洋桥,为清代八字形折边石拱桥。

空间格局

村落格局大致呈方形,村中央有一条古驿道穿过,清代时由古驿道逐渐演变为一条商业老街。老街呈东西走向,东通东阳,西往金华。老街南侧有一条分水圳,有明渠,也有暗渠,走街串巷,从东往西流遍整个村落。以金氏宗祠为核心,祠前的大广场为村庄主要的公共活动场所。主要的厅堂和祠堂多沿老街两侧分布,各宗派房支建有各自的厅堂,分片聚居。街巷和民居错落其间,绝大多数仍保持传统的建筑风貌。村北关帝庙建于明万历年间(1573—1620),共三进,正门八字台门,前进设船篷轩,供奉关圣帝,民间奉关公为财神。

老字号

塘下洋村早在明、清时期酿酒业就已十分发达,所产的黄酒因味道醇厚深受大众喜爱。清初金绍鑫创办的“昌盛”号酒坊,规模也比较大;清代金绍忻创办的“振泰”号酒坊最负盛名,创立了“双腊”“白字酒”“顶陈”几种黄酒品牌,产品远销各地。除了在塘下洋和佛堂老街开设门店外,大量产品从水路销往金华、兰溪,甚至远到安徽。金绍寿创办的金乾元酒坊之“陈甘生”“陈白字”“双腊”“五加皮”“状元红”等黄酒也博得众人喜爱,产品销路很广。其中,“陈白字”“陈甘生”两种酒在民国18年(1929)第一届西湖万国博览会上荣获金奖。民国时,金绍枰创办的“聚源”商号以酿酒和腌腊火腿为祖业,其生产的“白字酒”曾在巴拿马万国博览会上获金奖。中华人民共和国成立后,塘下洋的“振泰”“乾元”“聚源”酒坊公私合营创办了义乌国营酒厂。“振泰酒坊”的第二、三代传人金尔辉、金祖喜、金祖明在义乌国营酒厂任职。1959年恢复传统名酒“双腊”生产,1964年恢复传统黄酒“顶陈”生产,1988年“古风”牌顶陈酒获省优产品称号。第四代传人金允梓开设了蜀山酿造厂。

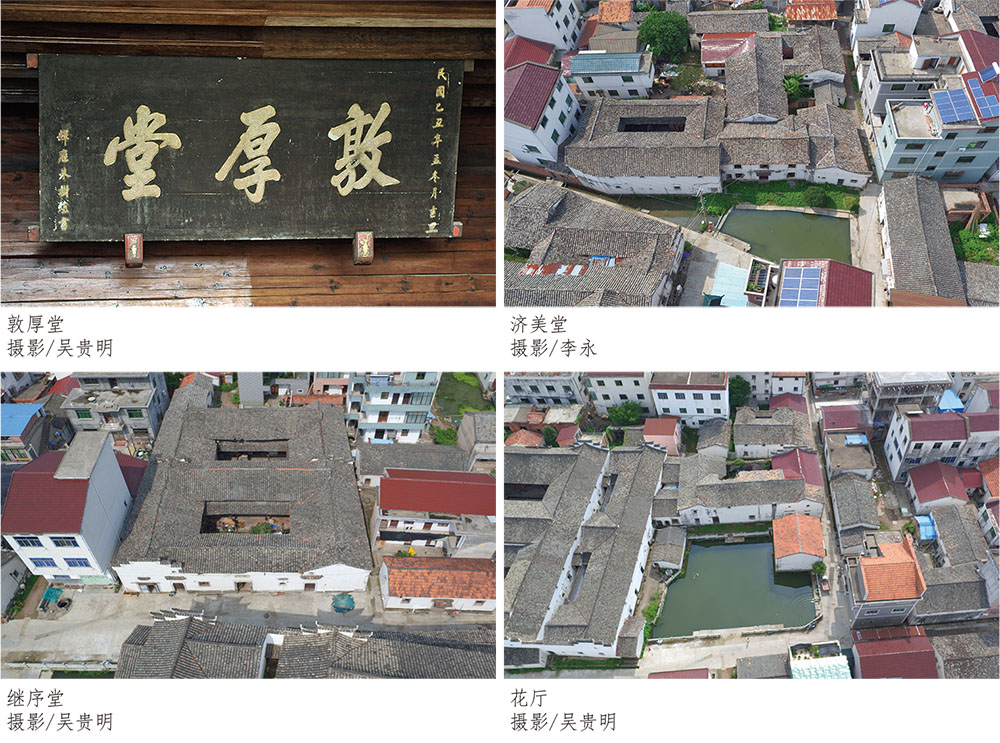

古人对土地总有一种莫名的情愫、极深的眷恋,他们通过工商业积累起庞大的财富,转而又迫切地将大笔财富转化成土地、房产等恒产。酿酒业的兴盛给村民带来可观的收入,所以塘下洋的古建筑群中大部分是通过酿酒业发家的,如敦厚堂由“振泰”商号第二代传人金尔辉在民国时建造;九间头、济美堂由“金乾元”商号的金祖彩、金祖洪、金尔化兴建;花厅由“昌盛”商号的金绍鑫营造;继序堂(天官府第)是金绍枰“聚源”商号经营酒坊的场所。

特色建筑

塘下洋村保存了大量清代至民国时期的建筑,全村有市级文保单位8处,历史建筑2处,增补2处(见表3—7),其中具代表性的有全院民居、继善堂、全院九间头、十八间头、继序堂、敦厚堂、新祠堂、金氏祠堂等。

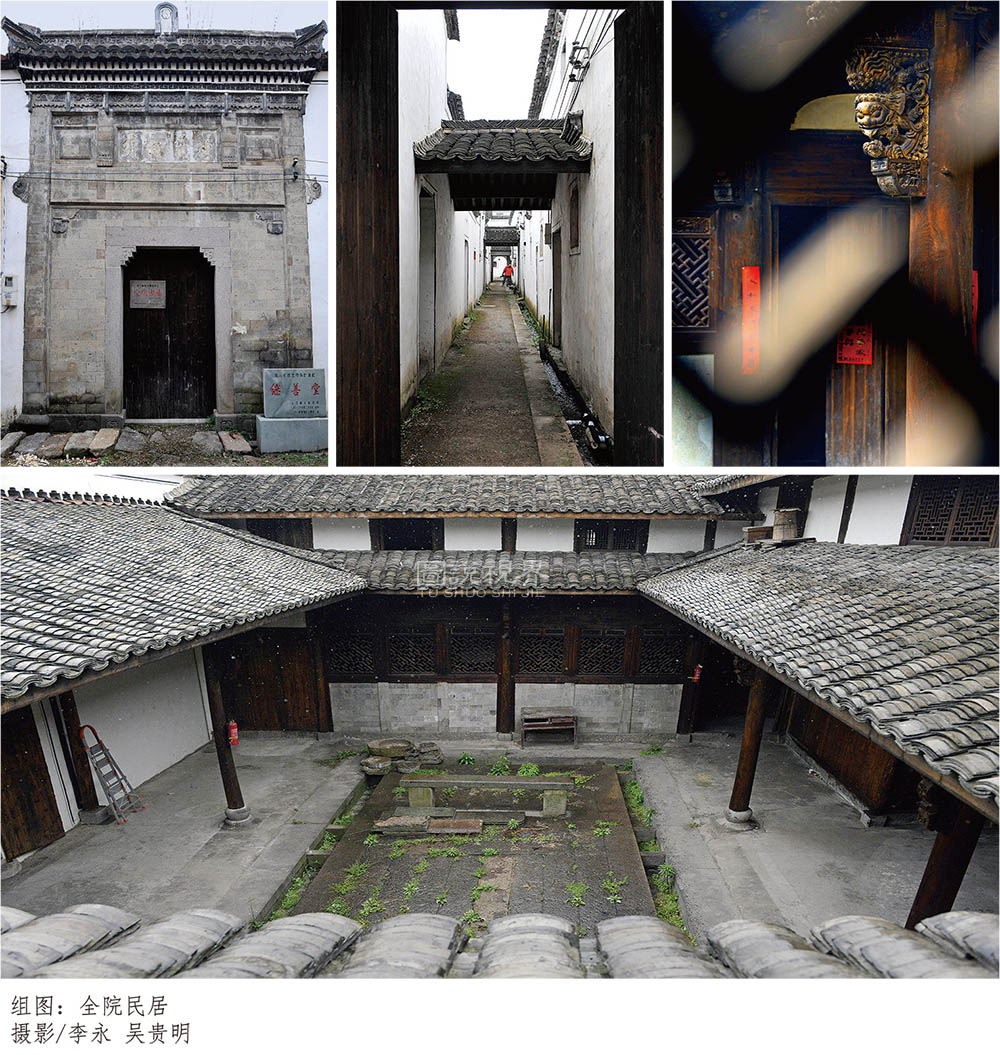

传统建筑多为砖木结构建筑,集木雕、砖雕、石雕和壁画等建筑装饰于一体,厅堂民居平面格局以三进、二进院为主,以商贾宅院居多,建筑坐北朝南偏东或偏西5°—25°落向,前厅后堂,中路以三开间居多,两侧厢房围合或嵌套重厢跨院,以火巷和拱券门相连。随着人口的繁衍自然地拓展居住空间,院落讲求方正,具有浙中民居的特点,可以概括为“粉壁黛瓦马头墙,石库台门天井院,木雕牛腿冬瓜梁,山水人物雕满堂”。

全院民居

又名理业堂,建于清乾隆年间(1736—1795),建筑坐北朝南,建筑由前、中、后三进组成,加上东西厢房、重厢,分为五路九院,总计落地屋五十八间,占地1828平方米。中路分布门厅、正厅和堂楼,左右厢房各十一间围合成二进四合式院落,两侧隔火巷各有十八间、九间头两座重厢院。建筑正厅为三间敞开式大厅,抬梁结构,梁架结构不同于当地其他同时期建筑的特点,大梁上不用小梁,全部用单步梁劄牵,采用镂空雕刻的夔龙梁,外檐用牛腿挑檐,雕刻极精美。前进门厅,石库门,穿抬结构,门额题青石匾,中进五架抬梁前后双步,四柱十檩。后进为穿抬混合结构。前进中间砌青石槛墙,中后进砌青砖槛墙。正屋后天井窗槛下施重檐。全院古民居格局规整,规模宏大,用材粗硕。建筑以大厅为核心,采用廊院式布局,木雕线条流畅,工艺精湛。

历史人文

塘下洋村为义乌有名的官村,明清时期人才荟萃,文武兼备。金涓(1306—1382),字德原,号青村,是元代有名的大儒,也是著名学者和诗人。曾向许谦学习经学,又师从黄溍学习诗文,文名为虞集、柳贯所知,交荐于朝,皆辞不赴。明初,州郡辟召,亦坚辞不受。其一生幽居在野,不应征辟,歌山咏水,传道授业,以教授、著述、吟咏而告其终,深为时人与后世景仰。

金光(1609—1676),原名汉彩,字公绚,号天烛,是清朝名将,官至鸿胪寺卿。金光深感平南王知遇之恩,于是跟随平南王,开始了他的戎马生涯。他随军入山海关破李闯王,进北京,定山东,克山西、陕西,直下湖北、江西。大军所向披靡,金光出谋划策之功不可没,因功绩卓著,被授鸿胪寺卿。

曾因酿酒业而名闻遐迩的塘下洋,如今传统建筑作为其历史的见证,置身于古色古香的建筑之中,似乎感受到酒气醇香,穿过岁月,飘然而至。

|

|