文韬武略 俊彦迭起

在世界小商品之都崛起时,人们不会忘记义乌名人文化为其增添的底蕴、色彩和分量。

“敬业一檄千秋诵义,曰义乌骆宾王,而义乌重矣。东京留守只手中原,过河之呼至今犹壮,曰义乌宗泽,而义乌益重矣。”

从明代义乌籍官员金世俊所言地方与名人之间的关系中,我们可以梳理出义乌名人文化的一些脉络:注重务实,不尚空谈,勤勉专业,耿介硬气,以实际功业扬名于后世。而这恰恰正是义乌名人的一个显著特征。

这些特征,使义乌的名人文化闪耀着儒学的光芒,儒生、儒士,儒将、儒臣、儒相、儒医……在义乌历史上层出不穷。延续当今,更有无以计数的儒商涌现。他们所秉持的商业中心价值观、义在财先交易观、敢为人先风险观、以小谋大创业观、诚信包容竞争观、兼济天下爱国观,正是义乌文化名人特征的传承与弘扬。

古代四大家

这是一批站在中国历史顶峰的人。无论是古代佛学界的高僧,文学界的才子,兵学界的大家,医学界的医圣,还是现代革命的先锋、民族的斗士、智者的翘楚,他们的事迹被中华民族共同尊崇,他们的精神辉映着中华大地的星空。

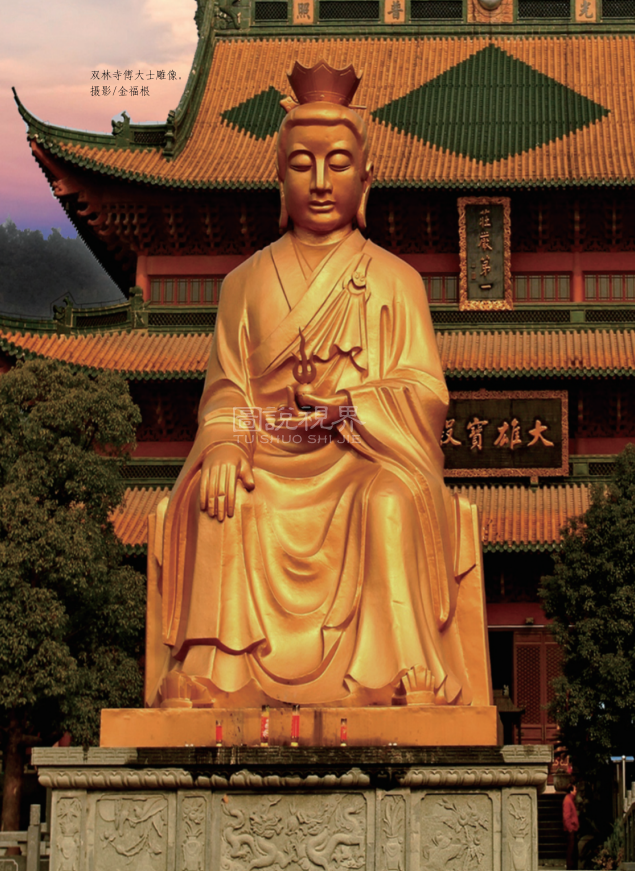

傅大士像

佛学大家傅大士

傅大士(497~569),姓傅名翕。《续高僧传》称其为善慧大士、鱼行大士、双林大士。南朝梁代禅宗著名之尊宿。在佛教史上被尊奉为西天东土应化圣贤,与文殊、天亲、维摩等23人同为菩萨。

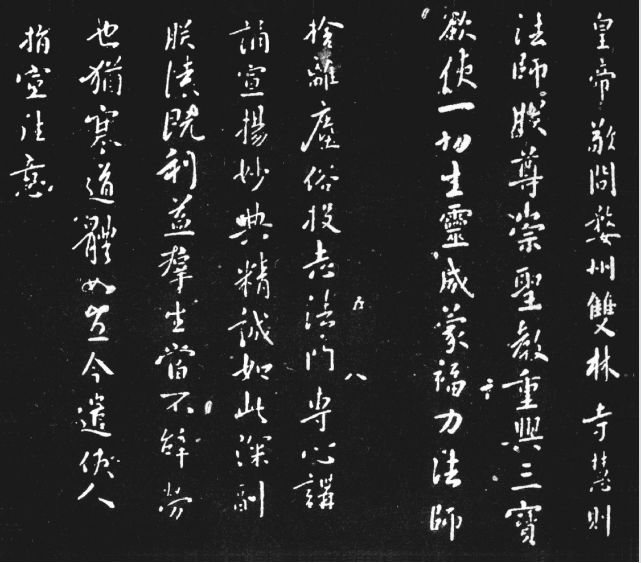

国学大师南怀瑾的题词

他在中国佛教史、中国文化史、乃至整个中国历史上,都是一位曾经而且继续占有突出地位的人。

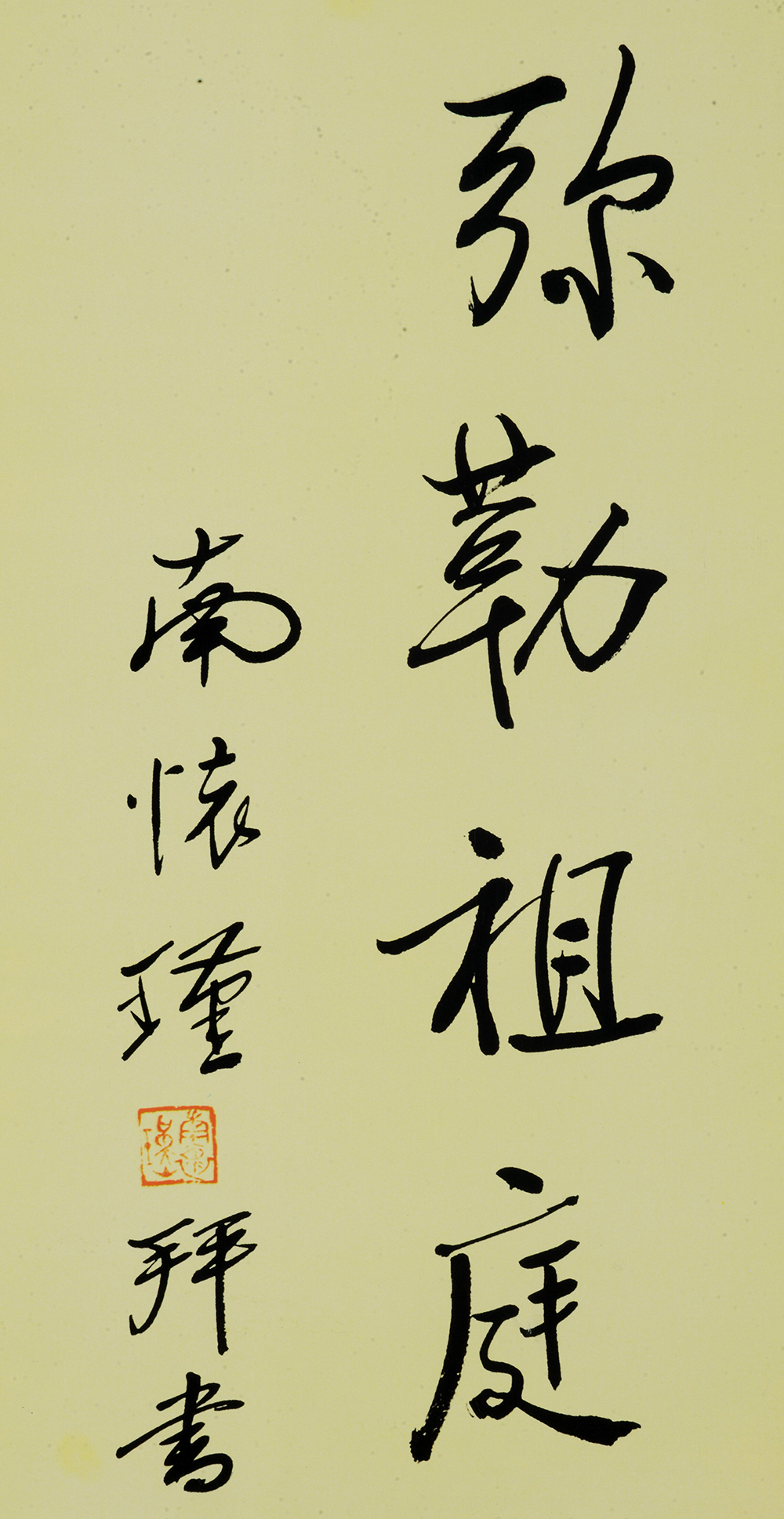

傅大士创转轮藏——报恩寺中转轮藏

傅大士最让人津津乐道是他的“三绝”:他是中国最早的弥勒化身,24岁那年在稽亭塘边捕鱼时,印度高僧嵩头陀赶来点化,使他顿悟前缘,投身佛门,且灵异事迹在社会产生巨大影响,被认为是弥勒化身。

隋文帝御笔《敬问婺州双林寺慧则法师书》 供稿/山东省即墨市博物馆

他也是中国第一居士,一生以居士身份修行佛道,偕同妻子留妙光躬耕而居,过着农禅的生活。有时还给别人打工,潜心苦行修身。

双林寺傅大士雕像 摄影/金福根

他更是中国三教合一思想创导者,他亲自践行用佛家的居心、道家的智术和儒家的理论做人立身处世,他的三教合一的主张,形成了那个时代的中国文化,以至千百年来一直支配着中国的社会和中国人的意识形态,成了中国传统文化精髓中的一部分。

傅大士倡“儒、释、道三教合一”思想,成为中国传统文化精髓之一

骆宾王像

文学大家骆宾王

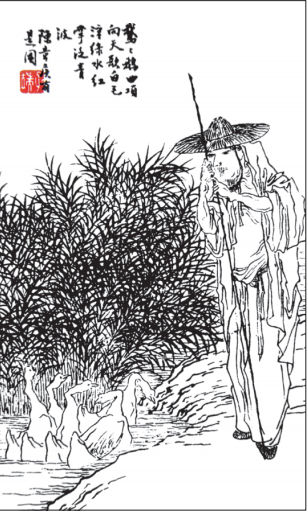

骆宾王(619~687?),他一生没有做过大官,担任的无非是一些小官职。他之所以能成名,一因其文才,七岁那年以一首咏鹅诗崭露头角,经久不息传唱至今,成为世界童谣的名篇之一,并作为中国诗歌唯一代表,列入联合国教科文组织文化名录。

骆宾王墓,位于义乌市廿三里街道下丰塘自然村 摄影/金福根

宿居齐鲁时,他写下大量的隐逸诗篇,成了齐鲁知名才子。随军出塞时,他挥笔洒墨,作出不少雄浑悲壮、慷慨激昂的边塞诗,开创了唐代边塞诗之先河。

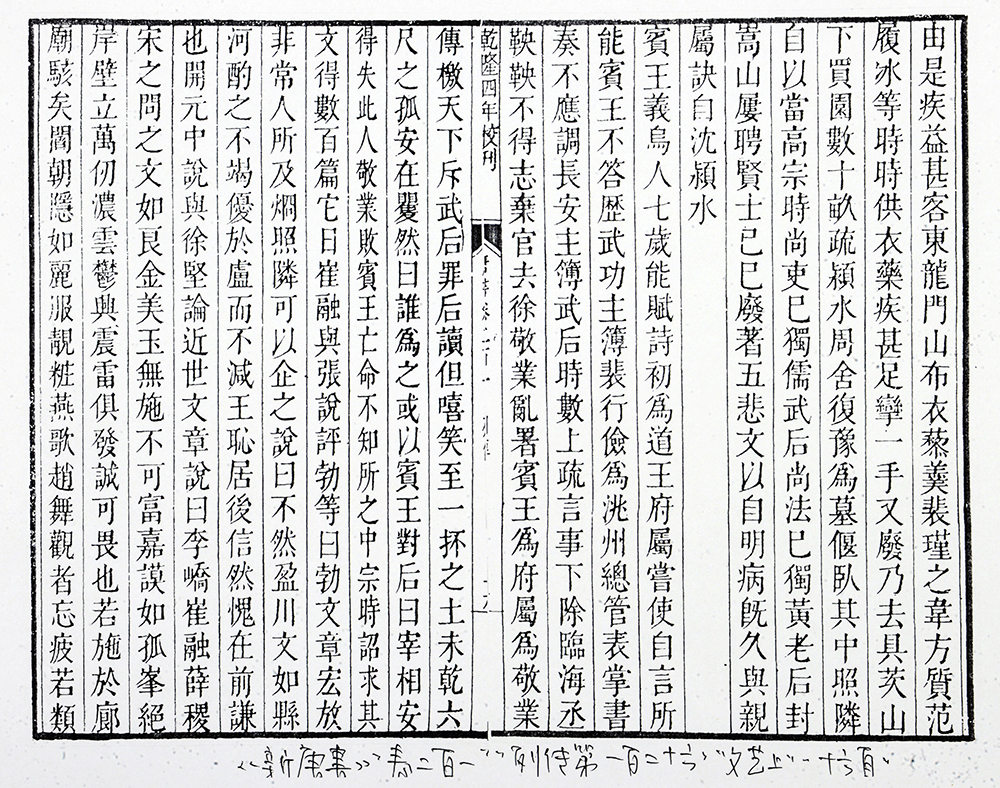

《旧唐书》《新唐书》《资治通鉴》均有关于骆宾王的记载

回到长安后,政治上不被重用,却又创作出以《帝京篇》为代表的长篇歌行,不仅名动京城,更把这种艺术形式推向新的高峰。铁窗禁闭时,他满腔悲愤化作《在狱咏蝉》、《萤火赋》等名篇,既为自己的品格辩诬,也为文坛增光添彩。由此,作为著名才子、大诗人,他被列为初唐“文坛四杰”。

临海市东湖公园骆宾王祠中的骆宾王雕像 摄影/金福根

他的成名还因他刚正不阿,崇义节,轻权诈,看不惯官场中拍马逢迎的风气,不屑与群小为伍,公然随徐敬业武装反抗武则天,满怀激情地写出了《讨武曌檄》,文中气势非凡的“试看今日之域中,竟是谁家之天下”的豪言壮语,成了千古绝唱。

临海市东湖公园骆宾王祠 摄影/金福根

而武则天在读到“一抔之土未干,六尺之孤安在”二句时,矍然为之动容,忙问:“谁为之?”答之是宾王所作后,武则天竟曰:“宰相安得失此人!”兵败后宾王下落不明,或说被杀,或说为僧。而对他参加扬州起兵的义举,及其《讨武檄文》赞颂备至。

《咏鹅》诗意图 明 陈洪绶作

宗泽像

兵学大家宗泽

宗泽(1060~1128),一位近70岁的老人,他不顾老眼昏花,不顾白发苍苍,不顾性命不保,拼死抵抗金兵入侵,而高宗皇帝却在杭州纸醉金迷、歌舞不休,这是抗金将领的悲哀!壮志未酬,报国无门,更是宗泽的悲哀!

宗泽祠,位于江东街道宗塘村 摄影/吴贵明

在官场,他勤于职守、为官清正、体恤民情,深受百姓的信赖和爱戴;在战场,他刚直豪爽、沉毅知兵,曾率军与金兵浴血奋战,连打13仗屡战屡胜。如此为宋王朝忠心耿耿,却得不到高宗的理解和支待,他曾20多次上书高宗,力主还都东京,并制定了收复中原的方略,可惜未被采纳,终于忧愤成疾,临终三呼“过河”而卒;他知人善用,是岳飞的战术导师,也是抗金的引路人,使其崭露头角,让“岳家军”名扬天下。

.png)

清乾隆亲笔《读宗泽忠简集》碑文

朱丹溪像

医学大家朱丹溪

朱丹溪(1281—1358),之所以能成为神医,是因为经历家道衰落、亲人离世等磨难后的凤凰涅槃。

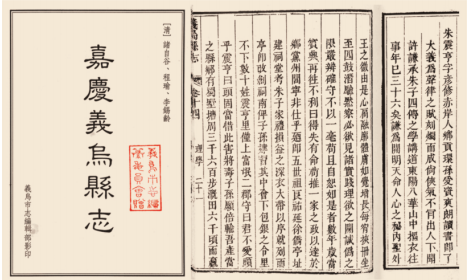

嘉庆《义乌县志》人物卷对朱丹溪的记载 摄影/金福根

起初,他像古代任何一个读书人一样,希望能够通过科举博取功名,可后来随着父亲的去世,让他彻底断了这个念头。

朱丹溪墨迹 摄影/金福根

在他30多岁时,母亲由于长期的操劳患上了“脾疼”,四处求医仍不见好转,而后不久妻子却因患“积痰”病去世。痛定思痛的朱丹溪立志学医,经过5年多的刻苦攻读,他不但治好了母亲的脾病,而且成为了远近闻名的医生。

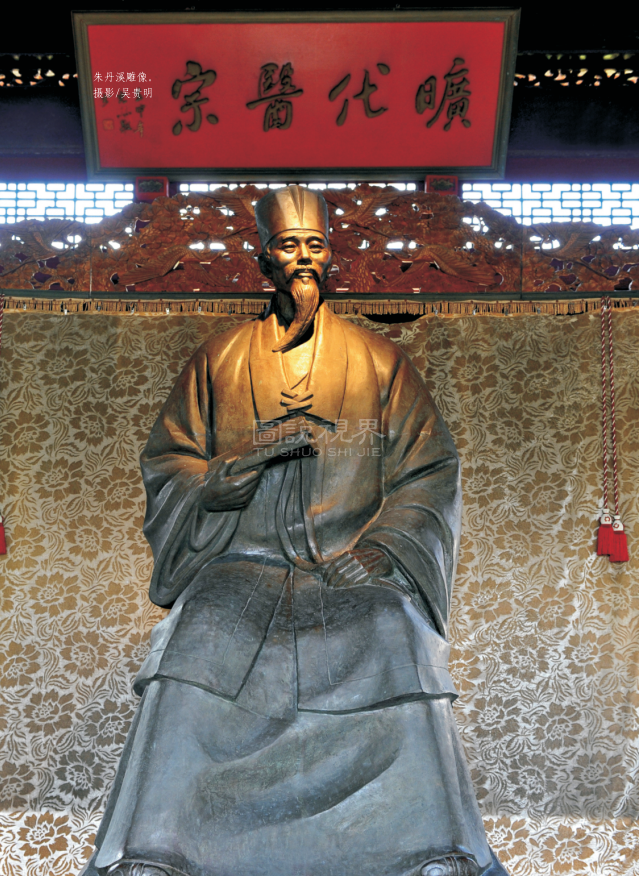

朱丹溪雕像 摄影/吴贵明

在强烈的求知欲下,朱丹溪先后拜理学大师许谦、杭州名医罗知悌为师,他将理学和医学融合在一起,创立了“滋阴学说”,推动了医学理论的发展。

朱丹溪墓 摄影/吴贵明

他的学术思想、医学理论、医疗技术,对中国传统医学乃至世界医学产生了很大影响,被誉为“中国医学史上一位医理并通的医学巨匠”,与刘完素、张子和、李东垣一道被称之为“金元四大医家”。他的影响还远播海外,为日本医学家所推崇。

朱丹溪著作 摄影/金福根

|

|